| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※初診の方の受付は19時まで

\ お電話はこちらから /

0422-38-8708

\ 24時間予約受付中 /

\ 当日予約OK! /

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

産後の育児で起こる三大症状には以下の3つがあります。

・抱っこによる肩の痛み

・抱っこによる首の痛み

・抱っこによる腰の痛み

今回は「抱っこで肩が痛い|育児中の抱っこで注意すべき3つの痛み」と題して、これらの痛みが起こる原因と正しい対処法を解説します。

出産後の女性を悩ませるものに「毎日の赤ちゃんの抱っこによる負担」があります。

現代の女性は昔に比べると筋量が少ない華奢な身体つきが多い傾向です。

そのため赤ちゃんの抱っこで首、肩、腰に負担がかかってしまい、ある日突然強い痛みを引き起こすことがあります。

また、妊娠中や出産時に残ったダメージが元となり、何気ない抱っこ姿勢で症状が悪化する可能性もあります。

抱っこの痛みに悩む多くの女性は身体をケアしつつ、育児に対して前向きに励めるフィジカルなサポートを希望しています。

しかし、一般的な育児サポート(産後ケア)では、家事・育児の悩み相談や援助による負担軽減に重点がおかれいます。

そのため産後の身体を健康に向かわせるサポートが不十分といえるでしょう。

例えば、抱っこで腰を痛めて家事や育児を代行に頼っても、根本的な問題である腰痛に対しては解決に至りません。

もちろん抱っこに対する不安を相談しても同様です。

育児の身体をつくる産後ケアは、前向きな育児のために広く認知されるべき課題といれるでしょう。

抱っこによる三大症状には以下の3つがあります。

・抱っこ肩痛

・抱っこ首痛

・抱っこ腰痛

この3つの症状ごとに発生のトリガー(発端)が存在します。

そのため各々の症状に対して緩和させるためのアプローチと予防策が違います。

その他にひざの痛み、頭痛、めまいなどが後発するケースもあるため、抱っこの痛みから様々な症状が広がるリスクがあります。

【抱っこ肩痛のトリガー】

不慣れな抱き方、片手抱っこ、手首の腱鞘炎

【抱っこ首痛のトリガー】

首の斜め向き角度、抱っこ紐による圧迫

【抱っこ腰痛のトリガー】

抱き下ろしの動作、正座・あぐら

初期は筋肉痛に似た症状だったものがⅠ期、Ⅱ期へと徐々に段階が進むことで深刻化していきます。

進行するほど様々な症状の発症リスクが高まり、更年期等と重なると不調が顕在化する可能性があります。

そのため産後直後から体のケアの早期対策が重要です。

【初期の症状】

首こり、肩こり、背中や肩甲骨の張り感

【特記】

育児に軽度の支障があるが、何とか我慢して活動できる

【Ⅰ期の症状】

首痛、肩痛、腰痛

背中や肩甲骨の痛み

【特記】

明らかに動作で痛みや違和感を感じる

【Ⅱ期の症状】

可動域の制限

仙骨痛、臀部痛、尾骨痛、股関節痛

偏頭痛やめまい等の不調

【特記】

育児に重度の支障があり何度も休憩を挟んでしまう

赤ちゃんを抱っこしながらの作業(家事、移動など)は、育児では避けられない行為です。

そのため肩の不快な症状が取れずに残りだしたら注意が必要です。

この抱っこによる肩の痛み(抱っこ肩)の症状進行を食い止めなければ、慢性化した肩痛(肩こり)となります。

抱っこ肩が起こる原因には以下の動作が関係しています。

・抱っこ中の不安定な姿勢

・抱っこしながらの家事による片腕にかかる負担

・添い寝しながらの抱っこ(授乳等)

この抱っこ肩の痛みは肩や肩甲骨へと拡がっていきます。

この症状が進行すると、初期は肩から腕の範囲に収まっていた痛みが徐々にひろがっていき、肩甲骨や背中の痛みにつながることがあります。

抱っこに慣れていない時期は、腕のみを使った無理な抱え方になりやすい傾向にあります。

肩甲骨が上がったままの角度となり、肩甲骨が背中から浮き上がると、肩の左右の高さが不均衡となります。

家事や移動の際に持ち上げやすい方の片手抱っこを多用します。

そのため両手よりも肩への負担が偏って増加します。

利き手で家事をしながら逆手で抱っこするなどの意図しない動きは、肩の痛みを誘発します。

育児中に手首の腱鞘炎になってしまうと、痛い手首を庇う不自然な抱っこ姿勢となってしまいます。

これが肩の痛みを併発させてしまいます。

首や肩の可動域に制限がでるまで肩こりが悪化すると、ストレッチや体操の効果が下がってしまいます。

そうなるとさらに可動域を狭めて悪循環に陥ります。

その悪循環を止めるために効果的な対処法があります。

①胸筋と上腕のマッサージ

②ボールを使った肩甲骨ほぐし

③肩甲骨のセルフストレッチ

この3つのセルフケアを順序に沿って行うことで自然治癒力が期待できる段階まで可動域が拡がります。

抱っこによる負担より自然治癒力が上回れば抱っこによる痛みを予防することができます。

肩を支える強力な筋肉である胸筋を筋肉繊維のラインにそってマッサージをします。

むくみがあると軽い圧でも刺し込む痛みを感じます。

肩関節を繋がる二の腕や鎖骨も併せてマッサージを行います。

床に置いたテニスボールやゴルフボールの上に仰向けで寝そべり、ボールが肩甲骨の内側に当たるように体重をのせて指圧します。

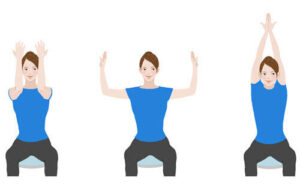

①肘を90度に曲げた状態で腕を肩の高さまで上げて、顔の前で合わせる

②腕を上げたままで、肩甲骨を真ん中に寄せるように後ろにゆっくり引く

③頭の上で両手の甲がくっつくように、ゆっくり腕を上げていく

④ゆっくり腕を下ろして②の状態で止める

⑤①の状態まで戻す

椅子に座った状態でもすることができるストレッチです。

時間を決めてストレッチをしたり、仕事の合間にしたりするのもおすすめです。

おむつ替えや食事の世話など、赤ちゃんに合わせた低い姿勢を続ける育児中は、首の負担が増す角度です。

首に負担の少ない機能的な抱っこ紐もありますが前側の抱っこは依然として赤ちゃんの重さによる首の不安定さを助長してしまいます。

産後ケアとして首は見落としがちですが、首の悪化を予防しなければ将来のリスクとなりかねません。

抱っこ首が起こる原因は主に以下の二つがあります。

・下を向いて行う育児による負担

・前向き抱っこで首に負担がかかる

この二つの姿勢によって首のこりが発生してしまいます。

毎日休むことなく続く育児によって、コリが回復する前に、少しずつ新たなコリが積み重なっていきます。

赤ちゃんに注視して長い時間下方向をみると、頭の約5kgの重さが首にかかり続けます。

そのため気付かないうちに後頭部の下から首の後ろにかけて緊張し筋肉のこりが蓄積されます。

前向き抱っこが長時間続くと首を起点とした周囲の筋肉への負担が増大します。

この負担によって血行循環が低下します。

とくに頚椎の7番付近では首猫背と類似した筋肉のこりを助長させてしまい、頸椎の突起の周囲に筋肉のこりを発生させていしまいます。

首の筋肉は回旋、上下左右など複雑な動きに合わせ、互いの筋肉の動作を邪魔しないように働いています。

しかし、首のこりによってこの筋肉の働きが不均衡になり、首全体のバランスを崩してしまいます。

整形外科で行う牽引治療や市販で売られている健康器具などではこの筋肉のこりを解消することはできません。

積極的に行うべきことは7つの頚椎の間隔と筋肉の反応を均等にすることです。

バランスを正常化させるケアを3つご紹介します。

・首の後ろのツボ刺激

・首のストレッチ

・首の八の字体操

上の図のように、

①天柱のライン

②風池のライン

③完骨のライン

この3つのラインを上から下に親指で指圧していきます。

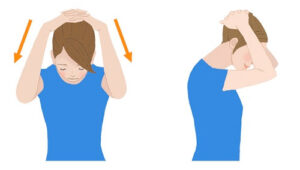

首の後ろの筋肉を伸ばすために上のようなストレッチを行います。

①顎を引いた状態にする

②両手を組んだまま、後頭部に当てる

③ゆっくりと頭を前方に引っ張るようにする

④後ろの首が伸びる感覚を得たら、そのまま10秒キープ

8の字に頚椎を動かすフィギュアエイトという体操です。

頸椎圧迫と開放を目的としたもので、筋肉や関節の左右上下を均等する効果があります。

頸椎から全身の筋骨格バランスを整えるだけでなく神経伝達をスムーズにする効果もあります。

女性ホルモンで開いた骨盤が出産後に安定しない位置で戻ってしまうと、赤ちゃんの抱っこに腰が耐えきれない場合があります。

もともと腹筋を含めた体幹が弱い女性は、妊娠中・出産後の運動不足が重なることで腰痛が起こる可能性が高まります。

産後の骨盤矯正とともに腰痛対策で腰や臀部をケアし腰痛の再発を予防します。

産後に骨盤の不安定さや腰に不調を感じる女性は腰の耐久力の低下が起きています。

また半年で乳児の体重が約2倍となりますが、女性の筋力の発達は赤ちゃんの体重増の負担に追い付けません。

そのため抱っこによる腰痛を発症するリスクが高いといえるでしょう。

これらが抱っこ腰痛を引き起こす原因です。

産後直後は抱っこに慣れていない時期です。

そのため無理な抱え方になりがちです。

とくに肩甲骨が上がったままの姿勢では腰から背中にかけての脊柱起立筋が緊張しやすくなり腰痛を助長してしまいます。

出産前にぎっくり腰や坐骨神経痛などを経験している場合、赤ちゃん抱っこの負担に腰が耐えられず腰痛が発症することがあります。

腰を含めた体幹の筋力が弱い女性は、赤ちゃんを腰で支えることに苦戦し腰痛が起こりやすい状態です。

抱っこによる腰への負担が集中しないように回避することがまず重要です。

育児内容を考慮してあらかじめ予防策を講じておくことが基本です。

産後の腰痛は骨盤が固まっていないことよりも、骨盤周囲の筋肉がアンバランスであることが引き金となります。

そのため改善のためには骨盤周囲の筋肉を正常な働きに戻すことを目的とした治療を行います。

・おしりの筋肉をマッサージ

・反り腰の改善体操

・産後の体幹トレーニング

これらについて解説します。

産後の腰痛は尾てい骨の痛みや坐骨神経痛といった他の症状が併発している可能性があります。

そのため腰とともに、おしり(臀部)の筋肉を重視してマッサージすることが大切です。

床にテニスボールを置いておしりで押し当てるマッサージなどがおすすめです。

なお、産後の尾てい骨の痛みは珍しくありませんが、現代医学での対処法はあまり進んでいません。

体幹の筋力低下とともに抱っこによる反り腰が進むと腰痛が発症しやすくなります。

脊柱起立筋のマッサージと正しい姿勢への矯正を行うことで反り腰を改善していきます。

この脊柱起立筋もテニスボールで押し当てるマッサージがよいでしょう。

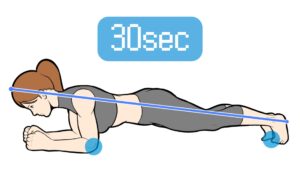

産後1ヶ月過ぎを目安に、徐々に筋力トレーニングを開始し腰痛を予防します。

最初は単純で短時間の体幹腹筋トレーニングから始めます。

まずは上の図のようにプランクというトレーニングから始めましょう。

抱っこによる腰痛でお悩みの方は当院で行っている神経解放テクニックで改善できます。

神経解放テクニックは整体と鍼灸を組み合わせた当院独自の治療法です。

この治療法によりあなたのつらい腰痛も完治させることができます。

抱っこによる腰痛でお悩みの方はぜひ当院にご相談ください。