| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

※初診の方の受付は19時まで

\ お電話はこちらから /

0422-38-8708

\ 24時間予約受付中 /

\ 当日予約OK! /

このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。

なぜ背中はガチガチにこってしまうのでしょうか。

そこでまずは背中のコリの原因について解説します。

背中にこりが起こる原因は主に血流障害によるものが多いとされています。

血流が悪くなることで筋肉内にある酸素や栄養が不足し、疲労物質が蓄積しやすくなります。

また筋肉は疲労物質が溜まることで硬く緊張する性質を持っているためこりが発生します。

まずは背中のこりを調べるチェックをして筋肉の硬さを調べてみてください。

実際にあなたの背中はこっているのか、またどの部位がこっているのかセルフチェックで確認できます。

チェックをして背中のコリがあった方は、最後に解説しているストレッチを行うことで解決していきましょう。

広背筋(こうはいきん)とは骨盤から背骨、腕にかけて大きくつながっている筋肉です。

デスクワークでPCやスマホを使用する時間が長い方は硬くなっている傾向にあります。

背中のこりの原因になっている可能性が高い筋肉です。

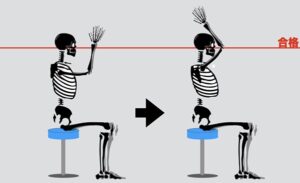

この広背筋テストを行うことで、背中の筋肉の柔軟性がわかります。

背中コリの原因を見つけていきましょう。

広背筋テストの方法は、以下の通りです。

①椅子に座り、肩と肘が90度になるように曲げます

②両手を合わせ、指先から肘までをくっつけます

③両腕が離れないように腕を持ち上げていきましょう

肘が鼻の高さまでの間に両腕が離れてしまうようであれば、広背筋の柔軟性が低下しています。

本来、胸椎(胸の高さにある背骨)は柔軟に動くべき組織です。

しかし、デスクワークや悪い姿勢などが続くと動かせる可動域が低下してしまいます。

背骨の動きが硬くなると、同時に背骨にある筋肉も硬くなる可能性が高くなります。

とくにこの胸椎はいわゆる背中の位置にあるため、背中のこりと大きく関係しています。

胸椎回旋テストの方法は、以下の通りです。

①仰向けになり両手両足を重ねて横になります

②両肩が床についた状態まで片腕を反対側へと倒します

③膝は床につけ、離れないように注意しましょう

片腕を反対側へ倒したときに肩や膝が床から浮く場合は胸椎の硬さがあり、背中の柔軟性も低下しています。

先ほどの広背筋テストで両腕が離れてしまったり、鼻の高さまで肘が上がらなかったりした方は、広背筋の硬さが背中のこりが原因です。

広背筋は骨盤から腕に掛けて走っている筋肉であり、硬くなると猫背や巻き肩がひどくなることもあります。

姿勢にとても影響のある筋肉なのでしっかりと柔軟性を高めていきましょう。

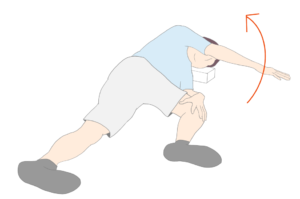

①四つ這いになり斜め側方へ両手を突き出します

②手をついたまま上体を後方へ引いていきます

③脇腹から背中にかけての筋肉にテンションを感じたらその状態で10秒間保持します

④元の四つ這いの姿勢に戻して繰り返しストレッチをしていきます

※脇の下の伸びを感じながら行いましょう

先ほどの胸椎回旋テストで肩や膝が床から離れてしまった方は、胸椎の柔軟性の低下があります。

胸椎は背骨の中でもとくに硬くなりやすい部位です。

その理由にパソコンやスマホを使用する際に猫背姿勢で胸椎の位置が悪くなりやすいことが挙げられます。

また胸椎は肋骨に囲まれており元々動きが小さい構造であることも関係しています。

そのためストレッチを行うことで動かせる範囲を広げることができ、背中のこりを解消することができます。

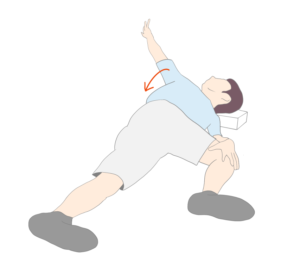

①片膝を90度に曲げて床につけましょう

②両手を伸ばし合わせましょう

③上半身をひねり片手を反対側の床につけましょう

④背中をしっかりとひねりましょう

※膝が床から離れないように注意しましょう

自分でセルフケアしてもなかなか背中のこりが治らない場合は、当院で行っている神経解放テクニックで早期の改善が期待できます。

神経解放テクニックは整体と鍼灸を組み合わせた当院独自の治療法です。

特に姿勢や動きにかかわる強い痛みはマッサージよりも深部にアプローチできるためとても効果的です。

ぜひ、背中のこりでお悩みの方はご相談ください。